dein studium an der thd

finde alle infos und wissenswertes rund um dein studium

einstieg ins studium

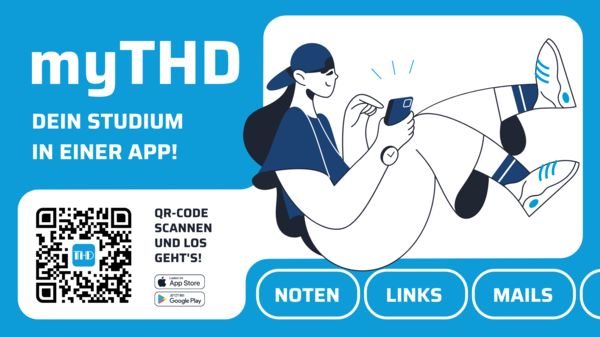

die neue hochschul-app ist da!

Ab sofort steht unsere neue Hochschul-App myTHD zum Download bereit.

Ob unterwegs, in der Vorlesung oder in der Mensa – die App bietet schnellen Zugriff auf alle wichtigen Informationen rund ums Studium und die THD und vereint zahlreiche Funktionen, die den Studienalltag einfacher und übersichtlicher gestalten:

- Stundenpläne

- Prüfungstermine und Noten

- Hochschul-E-Mails

- iLearn

- Tagesaktueller Speiseplan der Mensa

- Praktika & Jobs über die Karrierebörse

- Persönlicher Kalender

- Newsfeed mit Neuigkeiten, Angeboten und Events der THD

Jetzt herunterladen und loslegen:

- Download für Android: myTHD Android

- Download iOS: myTHD iOS

quicklinks

studienorganisation

erleben & mitgestalten

karriere, jobs & finanzierung

beratung & ansprechpersonen

nach dem studium

veranstaltungen

aktuelles

Unser Essen, unsere Sehenswürdigkeiten, unsere Landschaft, unsere Gepflogenheiten und unser Brauchtum: All das interessiert internationale Gäste brennend. Aus den verschiedensten Nationen kommen junge, neugierige Menschen zum Studium an die Technische Hochschule Deggendorf (THD). Marion Löfflmann hat es sich zur Aufgabe gemacht, sie mit der Bevölkerung vor Ort in Kontakt zu bringen. Für das kommende Semester, das Mitte März startet, sucht sie weitere Kulturpatinnen und Kulturpaten, die Lust haben, ihre Heimat und ihr Lebensgefühl zu teilen.

„Unser Host Family Programme ist ganz zwanglos“, versichert Löfflmann. Sie freut sich über alle, die Lust haben, den internationalen Studierenden der THD ein Stückchen Heimat näher zu bringen. „Man kann sich zum Essen treffen und gemeinsam einen Schweinebraten kochen, einen Ausflug in die Natur oder zu umliegenden Sehenswürdigkeiten unternehmen, in einen Biergarten gehen – es gibt so viele Möglichkeiten bei uns“, weiß die Organisatorin. Beide Seiten profitieren von dem Austausch. Die internationalen Gäste bekommen den authentischen Einblick in das Leben in der Region und lernen viel über kleine Regeln und Traditionen, die hier typisch sind. Die Gastgeberinnen und Gastgeber wiederum bekommen Einblick in andere Kulturen, wofür sie normalerweise weit reisen müssten. Sprachlich gibt es keine Beschränkungen, die meisten internationalen Studierenden verfügen über Deutschkenntnisse und viele Patinnen und Paten schätzen die Möglichkeit, eigene Sprachkenntnisse wie Englisch oder Spanisch anwenden zu können.

„Beim Host Family Programme kann wirklich jeder teilnehmen, der möchte, egal ob Familie, alleinstehend, ob selbst Studierende oder Seniorinnen und Senioren. Hier steht nur die Gastfreundschaft im Vordergrund“, versichert Löfflmann. Die Nachfrage von Seiten der Studierenden ist riesig. Dass sich nicht selten eine enge Verbindung entwickelt, freut die Organisatorin besonders. Erst kürzlich hat die mexikanische Familie eines Austauschstudierenden die gesamte deutsche Gastfamilie aus dem Host Family Programme in ihre Heimat eingeladen – aus Dankbarkeit für die Gastfreundschaft, die diese ihrem Sohn in Deggendorf entgegengebracht hat.

Weitere Informationen und das Antragsformular für das Host Family Programme finden sich auf der Website unter www.th-deg.de/hostfamily. Für Fragen steht Marion Löfflmann jederzeit per Mail an marion.loefflmann@th-deg.de zur Verfügung.

Mit einer feierlichen Veranstaltung würdigte die Technische Hochschule Deggendorf (THD) am Mittwoch, 11. Februar die Leistungen von 26 Schülerinnen und Schülern aus umliegenden Schulen, die im Wintersemester 2025/2026 am Frühstudium teilgenommen hatten. Elf von ihnen waren Teil der „Wissenschaftlich Technischen Oberstufe“ (WTO), einer Kooperation mit dem Comenius Gymnasium Deggendorf.

Zur Feier begrüßte Vizepräsidentin Prof. Dr. Martina Heigl-Murauer die anwesenden Frühstudierenden, Lehrkräfte, Eltern sowie den aktuellen WTO-Jahrgang. In ihrer Ansprache lobte sie das besondere Engagement der Jugendlichen, die neben schulischen Verpflichtungen erfolgreich Hochschulluft schnupperten und teilweise sogar Prüfungen ablegten.

Einen lebendigen Einblick in ihre Erfahrungen gaben anschließend Rebecca Wensauer, Matthias Hölzl und Vicent Habereder. In Form eines kleinen Interviews berichteten sie über die Vereinbarkeit von Schule und Frühstudium, die Motivation zur Teilnahme und darüber, warum sie das Programm uneingeschränkt weiterempfehlen würden. Besonders wertvoll sei für sie gewesen, „einmal selbst ein richtiger Studi zu sein“.

Im Anschluss präsentierten drei WTO-Schülerinnen und -Schüler ihre im Rahmen der Kooperation entstandenen Seminararbeiten. Die Vielfalt der Themen spiegelte die Bandbreite der an der THD vertretenen Fachbereiche wider – von Nachhaltigkeit bis Konstruktion.

Höhepunkt der Veranstaltung war die feierliche Übergabe der Teilnahmezertifikate durch Vizepräsidentin Heigl-Murauer. Danach nutzten alle Gäste die Gelegenheit zum ungezwungenen Austausch bei Snacks und angeregten Gesprächen. Die Lehrkräfte bedankten sich ausdrücklich für die enge Zusammenarbeit und die Unterstützung durch die THD.

Am Frühstudium im Wintersemester beteiligten sich Schülerinnen und Schüler des Comenius Gymnasiums Deggendorf, des Robert-Koch-Gymnasiums Deggendorf, des St.-Gotthard-Gymnasiums Niederalteich sowie der FOS/BOS Deggendorf.

Am Mittwoch, 15. April von 13.30 bis 17.30 Uhr, lädt die Technische Hochschule Deggendorf (THD) zum diesjährigen Wirtschaftsinformatik-Symposium ein. Unter dem Leitthema „Digitale Souveränität und Resilienz“ diskutieren Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Finanzwesen aktuelle Herausforderungen und Lösungsansätze für eine sichere und widerstandsfähige digitale Zukunft.

Die Teilnehmenden erwarten spannende Vorträge und praxisnahe Impulse, unter anderem zu strategischer digitaler Resilienz, Produktivitätssteigerung in der Industrie sowie souveränem Banking:

- „Die digitale Regionalbank – Neue Nähe als Nudge für souveräne Sicherheit und persönliches Banking“

Rainer Haas | Raiffeisenbank Straubing eG - „Wahrheit oder Pflicht – der strategische Wert digitaler Resilienz“

Dr. Johannes Rieks | e*finance consulting Reply - „Wirkzusammenhänge zur Produktivitätssteigerung und Resilienz in der produzierenden Industrie“

Martin Hofer | valantic Supply Chain Excellence GmbH - „Herausforderungen der digitalen Souveränität für bayerische Hochschulen“

Prof. Dr. Andreas Fischer | Technische Hochschule Deggendorf

Im Anschluss an die Vortragsreihe findet eine Podiumsdiskussion mit anschließendem Get-together statt. Beste Gelegenheit also zum fachlichen Austausch und Networking in entspannter Atmosphäre. Veranstaltungsort ist das Glashaus im ITC 2. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist ab sofort und bis zum 8. April unter https://eveeno.com/wi-symposium-2026 möglich.